FUKUSHIMA DAIICHI NUCLEAR DISASTER

収束のめどがつかない事故処理と、東日本で広がる健康被害

Page Contents

福島第一原子力発電所事故の概要

2011年3月11日に東北地方沿岸部を襲った巨大地震と津波によって、福島第一原子力発電所は1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故以来のINESレベル7となる過酷事故を起こした。地震および津波によって、計6つの原子炉のうち、1~4号機が全電源を喪失。冷却システムが停止したことによって1〜3号機の原子炉内の核燃料が融解した。さらに1・3・4号機で発生した水素爆発によって原子炉建屋などの周辺施設が大破し、膨大な量の放射性物質が大気中へ放出された。1〜3号機の炉心融解はその後もすすみ、最終的に核燃料のほとんどが融解(1)し、圧力容器(原子炉)の外に漏出する「メルトスルー(炉心貫通)」に至っていると推察されている。事故発生から7年が過ぎた現在でも、放射性物質の大気中への飛散(2)や地下水への漏洩(3)が繰り返し生じ、少なくとも約34,000人(2018年4月時点)が仮設住宅で暮らすなど避難生活を余儀なくされている。

現在の原子炉の状況

2018年1月に実施された2号機の内部調査によって、圧力容器(原子炉)の外側を覆う格納容器の底部全体に、溶け落ちた核燃料とみられる小石や粘土状の堆積物が40~70センチの厚さで広がっていることが新たに判明した(1)。格納容器は圧力容器より脆弱であることから、融解した核燃料が格納容器をも突き破り、原子炉建屋のコンクリートを破壊して外部に浸透(メルトアウト)していることが現実味を帯びてきた(3)。

廃炉への課題

政府は2041〜51年をめどに廃炉(核燃料を取りだし、建物を解体)を完了させる工程を組んでいるが、数百トンに及ぶ融解した核燃料の場所は一部しか判明しておらず(1)、廃炉の実現可能性を危ぶむ声もある。一番懸念されることは、廃炉が完遂する前に再び事故現場が地震や津波に襲われた場合である。現在、冷却水によって核燃料の再融解は抑えられているが、自然災害など予期せぬ事態によって現在のシステムを維持できなくなった場合、再び大惨事に陥るリスクがある。

東日本一帯に広がる放射能汚染

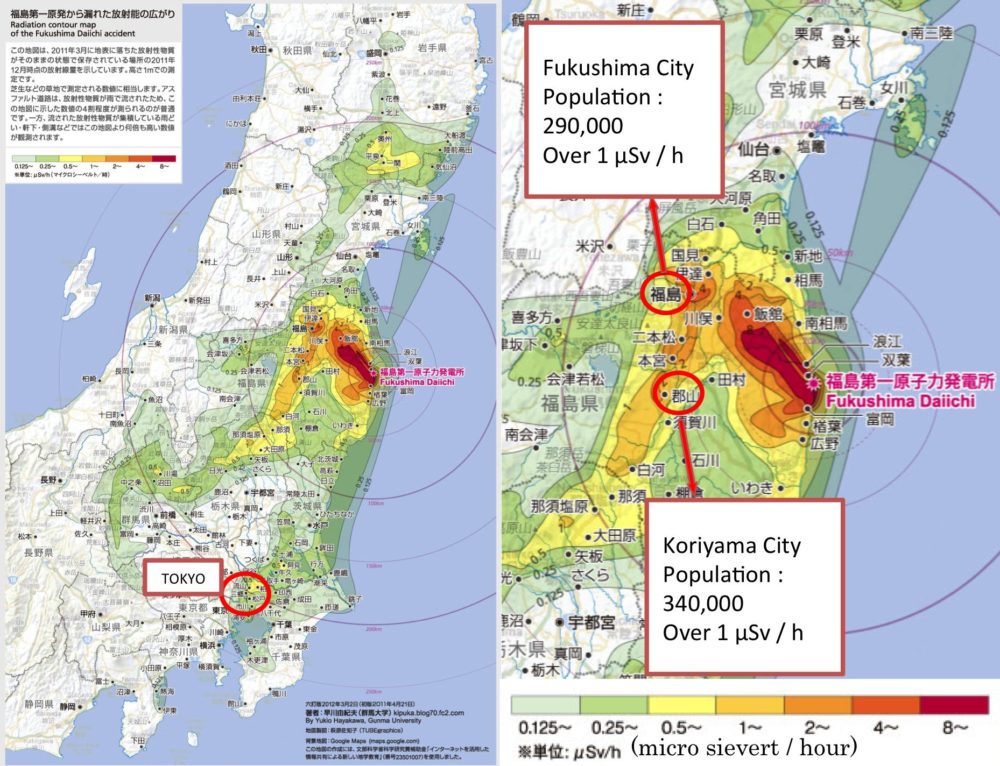

下の図の濃い緑色でぬられた地域は、年間放射線量が1ミリシーベルト(0.23μSv/h)を越える地域である。1986年のチェルノブイリ原発事故では、この範囲内の人々に移住する権利が与えられ、家や仕事や引っ越し費用、そして失った財産の補償などが行われた(1)。日本の場合、この域内には人口29万人の福島市、34万人の郡山市、さらに人口3000万人を越える東京都市圏の一部が含まれている。そのため政府は、事故前は1ミリシーベルトであった成人の年間放射線許容量を、20ミリシーベルト(放射線管理区域内の従業者に適応される値)までひきあげ(2)、これを子どもや妊婦を含む全市民に適応した。そしてこの基準値を下回る地域の住民を補償対象から外した(3)。

放射性物質を取り除く「除染」と帰還政策

日本政府は、地表に付着した放射性物質を除去すること(除染)によって汚染された地域に住民を帰還させる政策を進めている。田畑や校庭などの表土をはぎ取り、枝葉や落ち葉を除去し、道路や建物の表面を洗浄し、年間許容量である20ミリシーベルト以下まで空間線量が下がった地域の避難指示を順次解除している。そして解除地域の住民への住宅支援を打ち切り、かわりに帰還者への引っ越し費用の補填や、子ども手当を支給するなど経済面からも帰還を促している(3)。

しかし、この除染に関しては当初よりその効果が疑問視されている。福島県の7割は森林であり、放射性物質の多くもそこに降り注いだ。しかし森林で除染されるのは住宅から20mまでの範囲に限られており(4)、除染によって下がった線量が時間とともに戻る「リバウンド」が心配されている。

放射能による健康被害

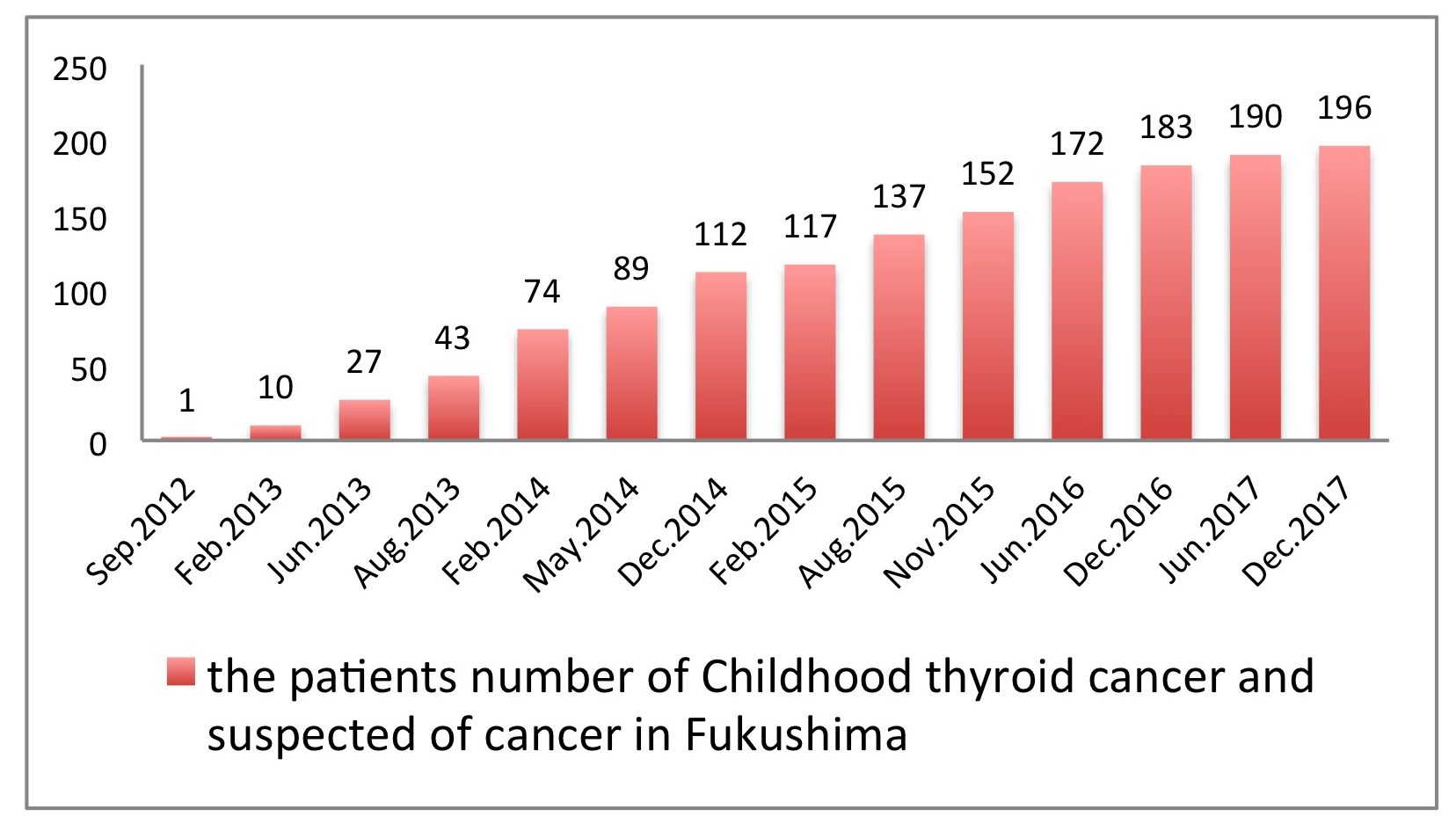

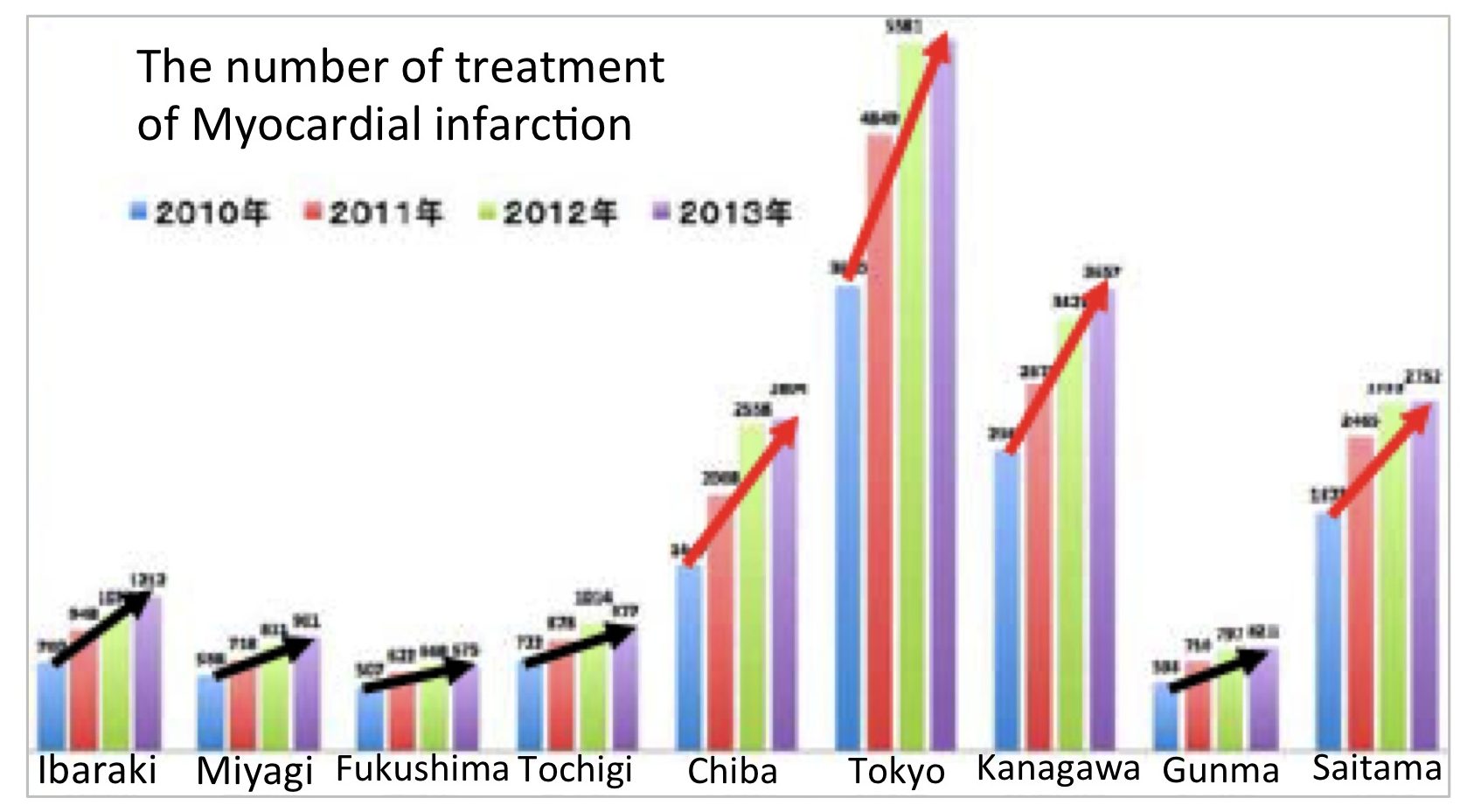

2011年から2015年までの5年間で、福島県内で少なくとも1082名が甲状腺がんの手術を受け(1)、小児甲状腺がん及び疑いのある子どもたちは196名にのぼっている(2)。小児甲状腺がんの発症率は、日本全体の平均と比較した場合、福島市と郡山市の周辺で約50倍、福島原発周辺地域で約30倍と高い値であるが(3)、日本政府はこれが福島原発事故由来であるとは認めていない(4)。また、福島だけでなく、東日本全体にわたって心筋梗塞の患者が事故後に増えている状況がグラフ(右)から伺える。チェルノブイリ原発事故の被災国であるベラルーシでも事故後に心筋梗塞などの心臓病が飛躍的に増加しており、医学博士たちによって、これが体内器官へ蓄積した放射性セシウムによるものであることが解明されている(5)。

また、東京で内科医をしていた三田茂医師は、原発事故後に訪れた3000人以上の患者たちの診察を通して、放射線被爆の影響と思われる血液や身体の変質を統計的に確認。福島から200キロ離れた関東エリアであっても、旧ソ連で「チェルノブイリエイズ」と呼ばれた、免疫力低下などの身体機能の脆弱化が起こっていると警鐘を鳴らしている。(三田氏は、2014年に岡山県へと移住)

全国に拡散される放射性廃棄物

将来的な健康被害のリスクも、日本全土で高まっている。環境省は、事故が起きるまで100ベクレル/kg以上の低レベル放射性廃棄物はドラム缶などにいれて厳重管理していたが、その値を8000ベクレル/kgへと大幅にひきあげ、基準値以下の廃棄物(汚染土など)を道路や鉄道、盛り土や防潮堤建設など全国の公共事業に再利用する方針を2016年に決定した(8)。このような計画をすすめる背景には、福島県内の除染によって出る膨大な量の汚染土や廃棄物(東京ドーム18杯分の約2200万立方メートル分)(11)の最終的な処分方法がいまだに決まっておらず(12)、県や国はできるだけその処分量を減らしておきたいとの思惑がある(13)。

- 福島県内の至るところに汚染土が収納されたフレコンバッグが山積みされている

- 汚染土は最長2045年まで、福島第一原発が立地する大熊町・双葉町内の中間貯蔵施設に保管され、県外にて最終処分される予定である

- 震災後に造成された防災林の例(宮城県岩沼市)

- このような緑地公園に汚染土が使われる可能性がある

参考文献

「福島第一原子力発電所事故の概要」

(1) 北海道新聞2015年3月19日「炉内燃料、ほぼ全量溶融」

(2) 女性自身2017年3月20日「福島原発建屋カバー撤去で放射能汚染急増中」

(3) 福島民放2017年9月30日「汚染水漏えい恐れ8回」

(4) 福島県庁ホームページ

「現在の原子炉の状況」

(1) 朝日新聞2018年4月26日「原子炉下の容器底部、床一面に溶融物 福島第一2号機」

(2) 毎日新聞2017年2月3日「2号機「1分弱で死亡」の毎時530シーベルト」

(3) フライデー 2011年7月8日「メルトアウト「核燃料」地下水直撃の恐怖」

(4) 河北新報2018年03月10日「<福島第1原発の今>溶融燃料回収に高い壁 廃炉へ問題浮き彫り」

(5) 東京電力「福島第一原子力発電所 3号機 ミュオン測定による炉内燃料デブリ位置把握について測定状況(中間報告)」「廃炉への課題」

(1) 朝日新聞2017年7月21日「燃料デブリか、つらら状の塊」

(2) 経済産業省作成「廃炉の大切な話 2018」

「東日本一帯に広がる放射能汚染」

(1) NHK 2014年8月23日「ETV特集 原発事故 国家はどう補償したのか」

(2) 読売新聞2013年11月8日「20ミリシーベルト以下で安全 規制委が指針」

(3) 東京新聞2015年7月7日「20ミリシーベルト基準を許さない」

写真引用元

「福島第一原子力発電所事故の概要」

・東京電力ホームページ

・NHK 2011年3月14日

・中日新聞2016年2月19日「ベントの白煙くっきり」

・Air Photo Service Co. Ltd., Japan.

「現在の原子炉の状況」

・週プレNEWS 2015年04月28日

・朝日新聞 2018年4月26日

・河北新報 2018年03月10日

「廃炉への課題」

・東京新聞2017年09月01日

・毎日新聞2018年3月7日

「東日本一帯に広がる放射能汚染」

・群馬大学の早川由起夫教授による、放射能汚染地図

「放射性物質を取り除く「除染」と、帰還政策」

・富山県高等学校教職員組合ホームページ

・朝日新聞2011年12月8日

・飯館村観光情報サイト

・The PAGE 2014.03.11

「放射線による健康被害」

・福島県民調査報告書より筆者作成

・大手医療機関が厚生労働省に提出している診療実績

結果より広瀬隆作成

・毎日新聞2015年12月10日

・産経フォト2016年9月21日

・©Podnies REX Shutterstock

・産経新聞写真報道局2018年4月1日

・KYODO NEWS 2016年2月29日

・JAふくしま未来

・札幌南の端っ子(札幌南区の四季徒然)