「福島第一原発は、まだ廃炉のスタート地点にも立てていない状況です」

元東芝・原子炉格納容器設計者である後藤政志氏は、現在の福島第一原発(以下、福一)の事故処理の状況をこう評する。

政府は、長くとも事故から40年後の2051年までには廃炉を終えるとしている。それを大前提として、除染を進め、避難指示地域を次々と解除していき、住民の帰還政策を推し進めている。しかし、実際は福一の3つの原子炉で融解し燃料デブリとなった塊880トンが、どこにどれだけあるかわかっておらず、その具体的な取り出し方法も決まっていない。

廃炉の工程は、燃料デブリを全て取り出し、通常の原発と状況が同じになって初めて組める。ゆえに福一はまだスタート地点にすら立っていないのだ。

しかし、果たして本当に廃炉にできるのであろうか。

1957年にイギリスで起きたウィンズケール原子炉火災事故(国際原子力事象評価尺度 レベル5)、1979年にアメリカで起きたスリーマイル島原発事故(同レベル5)、1986年に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発事故(同レベル7)。炉心損傷や炉心融解を起こしたこれらいずれの事故炉からも、燃料デブリが完全に取り出されたことはない。どれも、その高すぎる放射線量が下がるまで管理されているに過ぎず、それは今後何十年続くか、正確な数字は今をもって出ていない。

2011年に、日本で起きた福島第一原発事故(レベル7)。

もし廃炉にできなければ、どういう方法で管理していくことになるのか。様々な識者の発言や新聞記事をもとに考察していったところ、放射性物質の外部流出を防ぎながら長期的に管理していくことは、その実現可能性を疑うほど技術的な困難さを伴うものであった。

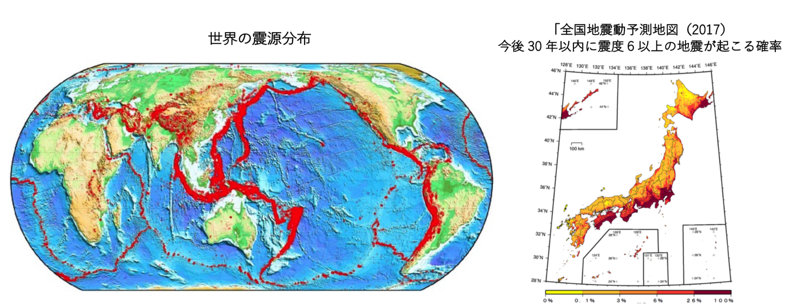

そして悲しいことに、技術的なハードルを乗り越えて管理可能なレベルにまで福一を制御できたとしても、世界有数の地震大国である日本において、福一内で燃料デブリを何十年と管理していくことのリスクはあまりに大きい。

次の巨大地震が福島県の周辺を襲えば、おそらく福一は再び破局的な状況に陥る。私たちはこの事実とともにこれからの残りの人生を生きていかねばならず、それは否応なく私たちの子供、孫、ひ孫へと受け継がれていく。

すでにカウントダウンが始まっているこの状況において、私たちに残されている選択肢は少ない。しかし、小さな希望を手繰りよせ、未来へとつないでいくためには、福一のこと、福島のことを忘却の彼方に追いやらずに、向き合い続けるしかないのではないか。

せとうち交流プロジェクト 渡辺嶺也

もくじ

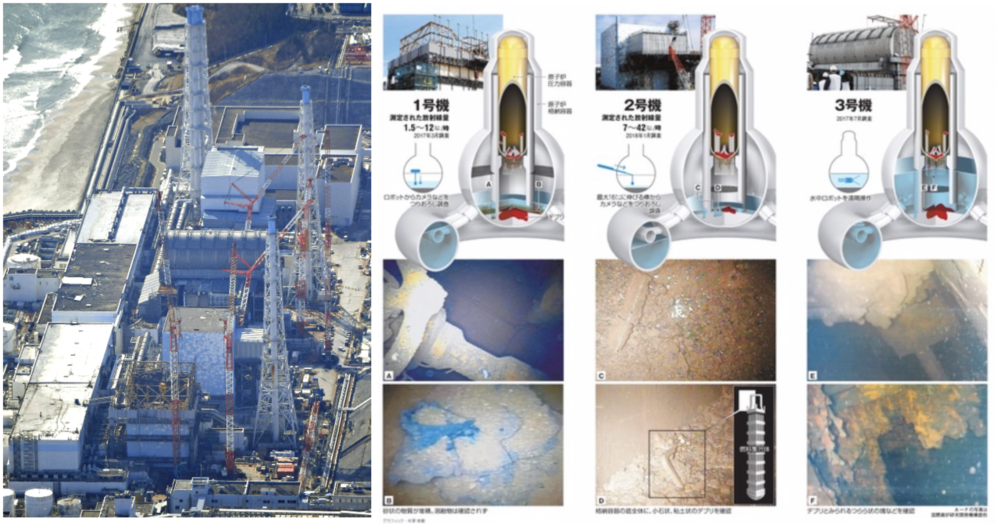

8年かけて見えてきた、原子炉内部の様子

現在、事故を起こした福島第一原子力発電所(以下、福一)では、廃炉の最難関と言われる溶融核燃料(燃料デブリ)の取り出しに向けて、1〜3号機の3炉において格納容器内部の調査が進んでいる。

2号機と3号機については、2017年と2018年の調査によって燃料デブリと思われる堆積物を調査カメラが捉えている。しかし、1号機はいまだにデブリは確認できておらず、2019年上期から潜水で調査するロボットなどが随時投入予定である(1)。

一番調査が進んでいる2号機では、2019年2月に遠隔操作で特殊な機器を原子炉格納容器内に投入し、燃料デブリと思われる堆積物の一部をつかんで持ち上げることに成功した(2)。東電は、2019年度内に初号機の燃料デブリ取り出し方法を確定させ、2021年内に燃料デブリの取り出しを開始するとしている。

実は、まだ廃炉の入り口にも立っていない

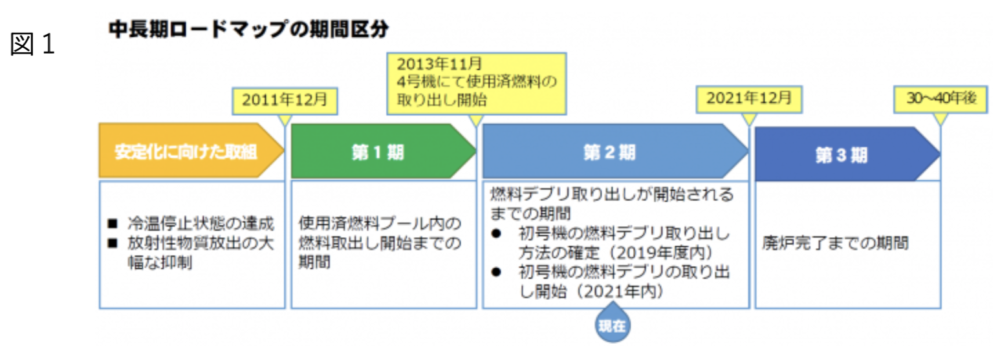

図1は、福島県が東電の資料を参考に作成し、公開している廃炉(原子炉や原子炉建屋を解体し、更地化)への中長期ロードマップである。ロードマップでは4つのステージに工程が分けられ、第2期の中盤あたりに「現在」というアイコンが記されている。このマップをみると、直感的に廃炉への工程は半分以上終えているという印象を受ける。

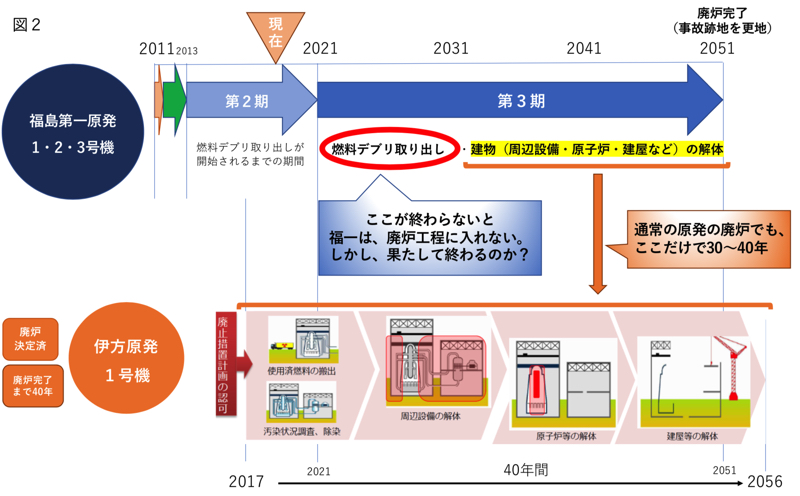

しかし、よくみると30年かかると想定されている第3期が右端1/4程度に追いやられている。これでは現在地がよく分からないので、この図を正しい時系列に直したものが下の図2である。ここでは、福一の廃炉へのロードマップと合わせて、通常の原発の廃炉の工程(経産省資源エネルギー庁公表)も併記した。

図2からわかることは、

- 福島県が公開するロードマップは、廃炉が終わりに近づいていると誤認させる(おそらく意図的)

- 廃炉作業は、第3期序盤の「燃料デブリ取り出し」を終えないと取りかかれない。

- 通常の原発の廃炉(この場合伊方原発1号機)でも、建物を解体し更地にするまで40年かかる

伊方原発の廃炉完了までの期間と、福一が目指している廃炉までの年数はともに40年と同じである。しかし、福一の場合は、伊方原発と同じスケジュールに入る前に燃料デブリの取り出し作業がある。つまり、後藤氏が指摘するように、福一はまだ廃炉作業の入り口にも立っていないのが現状である。

さらに全部で880トンと見積もられている燃料デブリを、現状ではまだ1グラムも取り出せておらず、またその取り出し方法すら具体的に決まっていない。廃炉完了の時期は、燃料デブリを全て取り出せて初めて予測がつくものであり、現時点では誰にもわからない。

燃料デブリの取り出しによる、周辺地域の放射能汚染

ロードマップに従えば、東電は2021年内に燃料デブリの取り出しに着手する。しかし、それは「人が死に至るレベルに数分で達する」(1)線量を放つ燃料デブリを切り刻み、外部環境へと持ち出す作業であるので、大気中への放射性物質の飛散が今までより飛躍的に増える可能性がある。

意外に思うかもしれないが、福一は事故直後に大量に放射性物質を飛散させたが、燃料デブリへの冷却が始まった後も止むことなく現在でも放出し続けている(2)。そして、2018年に放出された放射性物質の量が、前年と比べて2倍近くに増えていることをNHKが報道したように(3)、それは減少に向かっているわけではない。

東電は飛散量が増えた原因について、「1号機のがれきの撤去作業や、2号機の原子炉建屋の放射線量を測る調査にともなう作業での際、放射性物質を含むちりが舞ったからではないか」と説明している(4)。

がれきの撤去や線量を測る作業で放出量が2倍になっているのである。単純に考えて、近づけば人が数分で死ぬような放射線を出すデブリを切り出す行為は、これまでとは桁違いな規模の放射能汚染を周辺地域にもたらすのではないか。

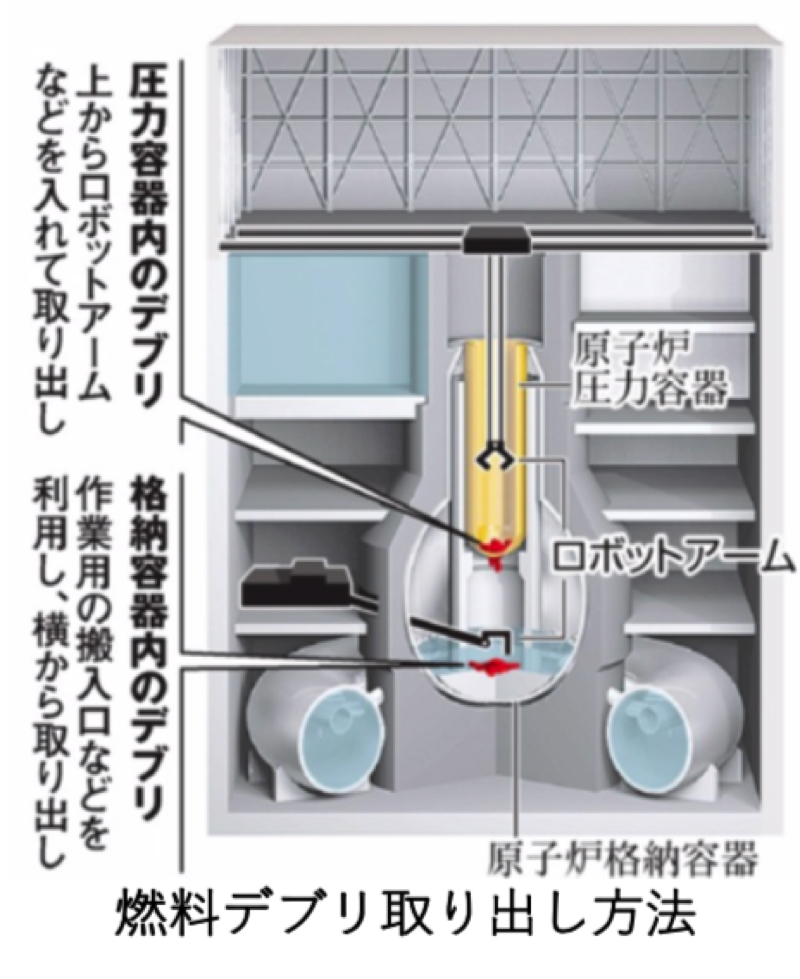

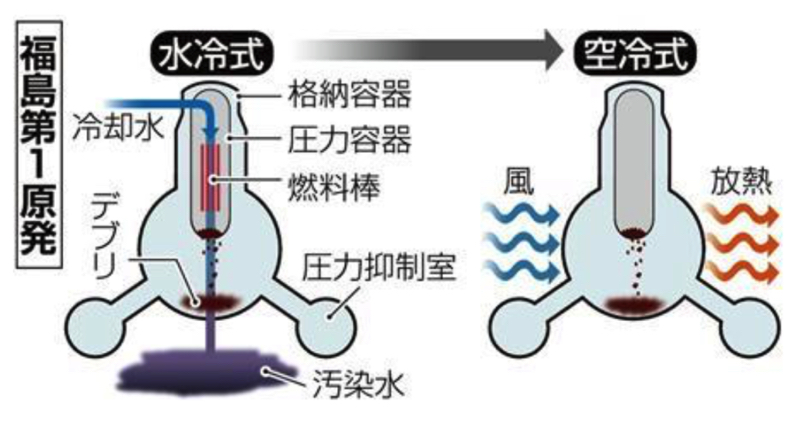

しかも切り出す方法は、放射線への遮蔽効果が高い水でデブリを覆って行う「冠水工法」ではなく、格納容器の横に穴を開けて空気中で切り出す「気中工法」である(5)(6)。これは格納容器が破損していたため水で満たすことができずに考え出された、いわば苦肉の策(7)。新聞各社も、この工法の問題点として「デブリを切り出した際に生じる粉じんの飛散」をあげており、「より一層の工夫がいる」と警鐘を鳴らしている(8)(9)。

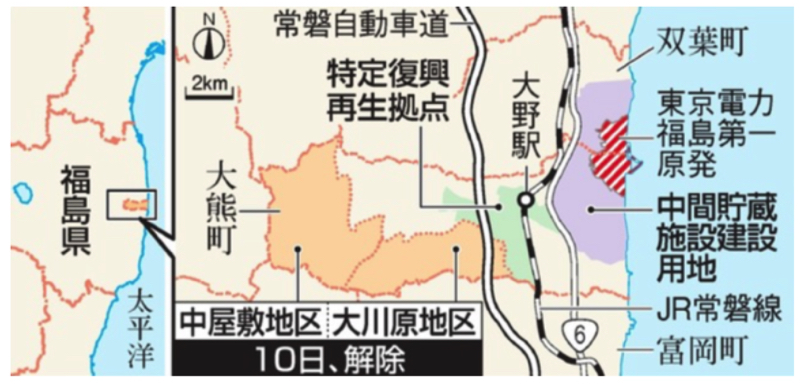

強行される帰還政策と、住民の再被曝

このように大量の放射性物質を飛散させる恐れのある燃料デブリ取り出しが目前に迫る一方で、政府は避難指示区域の解除を進めて住民の帰還を促している。2019年4月10日には、福一が立地する自治体として初めて大熊町の一部地域で避難指示が解除された(1)。政府は、大熊町と双葉町に一部残る避難指示解除準備区域や居住制限区域については、遅くとも2020年3月までに避難指示解除を目指している(2)。

避難指示を解除するのは除染によって放射線量が下がったからである。しかし、そこには廃炉作業による再汚染という事態は想定されていない。事故直後から現在に至るまで、放射性物質は断続的に放出され続けている。事故前ではあり得なかったこのような事態も、異常が日常と化してしまった現在では「基準値を大きく下回っている」という言葉で納得させられてしまう。

周辺地域の再汚染は、今後よりいっそう深刻になっていく可能性がある。それを防ぐために、シェルターなどで原子炉建屋をすっぽりと覆うなどの対策は十分可能であり、今後の燃料デブリ取り出しという作業を考慮するとその重要性は高い。

実際、ウクライナ政府は事故を起こしたチェルノブイリ原発4号機を覆う鋼鉄製のシェルターを、2016年末に完成させた。そのシェルターは「内部にクレーンが付いていて、時間が経って放射線レベルが下がったところで、解体作業をして、溶けた燃料等を最終的に処分すること」(3)が想定されている。つまり、このシェルターには放射性物質を拡散させないで廃炉作業を進めることも目的として含まれているのだ(4)。しかし、福一の場合、東京電力のホームページに掲載されている「燃料デブリ取り出し方針」を見る限り、放射性物質の飛散を防ぐためのシェルターの建設などは言及されていない(5)。

全燃料デブリ取り出しは、人類未踏の領域

政府と東電が危険を冒してまで進める、燃料デブリの取り出し。それが済めば福一は廃炉工程に入れるのだが、取り出しに要する期間は当初の想定をはるか超える可能性がある。なぜなら、人類がこれまでに経験した3つの原子炉過酷事故のいずれにおいても、全燃料デブリの取り出しは実現していないからだ。

旧ソ連・チェルノブイリ原発事故 (1986)

チェルノブイリ原発の建物内部に残存する、融解した核燃料のデブリはおよそ1300トン。通称「象の足」と呼ばれるこの塊は、現在でも管理と測定が必要な強いレベルの放射線量を発し、一番高い箇所の線量は10-20Sv/hと人が近づけないレベルである(1)。一方で燃料デブリの温度は事故直後の数週間で急激に下がったため冷却する必要がなく、これは今もなお冷却を要する福一のデブリとは大きく異なる(2)。

そしてデブリの今後の取り扱いについては、ウクライナ政府内での様々な議論を経て、「原子炉から取り出して外部で処理、保管」せずに、「数十年間は保管する」方針となっている(3)。つまり、チェルノブイリ原発内の燃料デブリは、33年経った現在でも手がつけられておらず、取り出し作業の開始や終了の時期は不明ということである。

(ちなみに、チェルノブイリで炉心融解が起きたのは4号機のみであるが、福一は3つの原子炉で起き、その融解具合や燃料デブリの分布状況は、炉ごとに異なると見られている)

アメリカ・スリーマイル島原発事故 (1979)

同原発は、機器の故障や人為的なミスが重なり、原子炉内から冷却水が流出して炉心にある核燃料の約半分が融解するという過酷事故に陥った(4)。しかし幸いなことに融解して燃料デブリとなった130トンの塊はすべて原子炉内にとどまっていたため、事故から6年後に原子炉内を水で満たす「冠水工法」によって取り出しに着手(5)。その後およそ10年の歳月をかけて燃料デブリの約98%が砕かれて原子炉容器から取り出されたが、残りの2%は炉内全体に付着していたため取り除くことができなかった。このため発電所内部の放射線量はいまだに高く、事故後40年を経た今日でも廃炉工事は始まっていない(6)。(ちなみに、福一の融解燃料の多くは、原子炉を突き破って格納容器内に散乱している)

イギリス・ウィンズケール原子炉火災事故(1957)

この原子力施設は、発電用ではなく英国の原爆製造計画の一環として建設されたもので、火災事故によって損傷した炉心から放出された放射性物質は、周辺地域に深刻な放射能汚染をもたらした。国際原子力事象評価尺度は、スリーマイル島原発事故と同じレベル5に分類され、世界で最初の原子炉重大事故と呼ばれている。

事故を起こした原子力施設は、作業がしやすいよう放射能が軽減するまで100年以上待ってから解体される予定であり(7)炉内には依然として約15トンのウラン燃料が残されたままである(8)。

これら3つの事例が示しているのは、人類は炉心損傷および炉心融解を起こした核燃料を完全に取り除いたことはなく、いずれの施設においても放射線量が下がるのを数十年単位で待っていると言うことである。全燃料デブリ取り出しによる廃炉は、人類未踏の領域。しかも福一の場合、事故を起こした原子炉は3つ。さらにいずれもメルトダウンよりも深刻なメルトスルーに至っている。これから先に待ち受けているいくつもの試練を考えると、デブリの取り出しが当初の想定をはるかに超える期間にわたって続く可能性があると言っても過言ではない。

燃料デブリ取り出し断念と、石棺の可能性

冒頭で紹介した2号機における接触調査によって、デブリの正確な分布状況を把握することが依然困難であるとわかったからである。

ここにきて廃炉の責任者からも聞こえ出した、燃料デブリ取り出し断念の可能性。この発言を受けて、毎日新聞は「もしデブリの全量取り出しができなければ、原発を撤去し、更地にして元通りにするという『廃炉』の大前提が揺らぐ。そうなれば国や福島県が描く復興への影響も甚大」(2)であると評している。

燃料デブリの取り出しが困難であることは、かねてより指摘されていた。

元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章氏は、2015年に福島民友新聞社の取材に対して、「炉心が2800度超の高温で溶けるなど事故は非常に動的な状態で進展した。溶け落ちた炉心が圧力容器の真下に静かにたまっていることはあり得ない。そこら中に飛び散り、圧力容器の真下から周囲に流れ出て広がっているはず。政府や東京電力が計画するような溶融燃料取り出しは全くできず、チェルノブイリ原発のように、原子炉建屋全体を「石棺」と呼ばれるような構造物で覆い、放射性物質が外部に出るのを防ぐ対策を急ぐべきだ」と発言している(3)。

また小出氏だけではなく、前述の後藤氏(4)や、環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏(5)らの識者が、燃料デブリの取り出しは困難であり石棺化すべきであるということを、事故当初より指摘していた。

技術的に難しいだけでなく、燃料デブリの取り出しは「高濃度に汚染されたものを切り刻んでいくので、人を被ばくさせる作業」である(6)。つまり、人の命の犠牲の上に成り立つ方法である。ゆえに石棺で覆って数十年管理し、線量がある程度落ち着いた頃に取り出しと解体作業を行うというのは、合理的な考えのように思える。

先に紹介したチェルノブイリ原発は、石棺が施された代表的な例である。爆発でボロボロに壊れた4号機の原子炉建屋は、突貫工事によってコンクリートで覆われ(石棺)、放射性物質の飛散を防ぐ措置が取られた。同原発の立地国であるウクライナ政府は、古くなり劣化が進む石棺の代わりに、2016年に第二石棺と呼ばれる鋼鉄製のシェルター(耐用年数100年)で再度4号機を覆い、原発解体の作業に向けた準備を進めている(7)。

地元の反発を受け、タブーとなった「石棺」

調査が進むにつれて燃料デブリの状況がわかり、その取り出しの困難さが明らかになってきた今、なぜ「いまの時点で、すべての(燃料デブリ)取り出しを明言するのは難しい」という曖昧な表現ではなく、石棺という言葉が政府や東電から出てこないのだろうか。

アゴラ研究所所長の池田信夫氏は、その理由を「関係者の誰に聞いても(燃料デブリを)取り出すのは無理だというが、今は努力するしかないという。『あらゆる手を尽くしたができなかった』といわないと、地元が納得しないから」であると指摘する(1)。

つまり、とりあえず石棺にするしかないということは政府も東電も分かっているが、地元福島県の強い反発があるためそれを言い出すことができないということである。

実際に、2016年に原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、「石棺方式」を将来の選択の余地として残すことに言及した計画書をまとめた際(2)、福島県の内堀知事が「石棺方式という表現が県民に非常に大きなショックと不安を与えた」として、経済産業省に抗議、関係市町村も猛反発。最終的に、同機構の山名元理事長が「石棺は地元が『墓場』になる印象を与えてしまう。配慮に欠けた」と陳謝し、「石棺方式」の記述を削除した計画書の修正版を公表するという事態が起こった(3)。

こうした経緯によって、いまこの国で「石棺」を語ることはタブーとなってしまった。

非常にハードルが高い、福一の石棺化

しかし、そもそも福一は石棺にできるのだろうか?

福一を石棺化するためには、大気中への放射性物質の飛散を防ぐとともに、燃料デブリを冷却した汚染水が外部環境に漏れることを防がないといけない(1)。

チェルノブイリ原発事故の場合、地下水の汚染を防ぐために、事故直後から融解燃料の冷却には水ではなく、スラリー(汚泥や鉱物などが混ざっている液体状の混合物)や砂、鉛など乾燥したものが用いられた。また燃料デブリが原子炉建屋の土台を溶かして地下水に入るという恐れから、ソ連中から炭鉱夫が呼び出され、地下にトンネルを掘り、燃料デブリ冷却のための液体窒素の充填の準備がされていた。(しかし実際は燃料デブリの温度が急激に下がり、地下に潜ることなく建物内に留まったため使用しなかった)

このように、チェルノブイリ原発の事故対応は、情報公開などにおいて多大な問題はあったものの、地下水や川を汚染させないことを基本とした初動期の対応がとられたため、大気中への放出のみに留めることができた(2)。そして、放射性物質の大気中への飛散を食い止めるために事故の6ヶ月後に最初の石棺を完成させ、これがメルトダウン後に残った放射性物質の80%を原子炉内に閉じ込めた(3)。

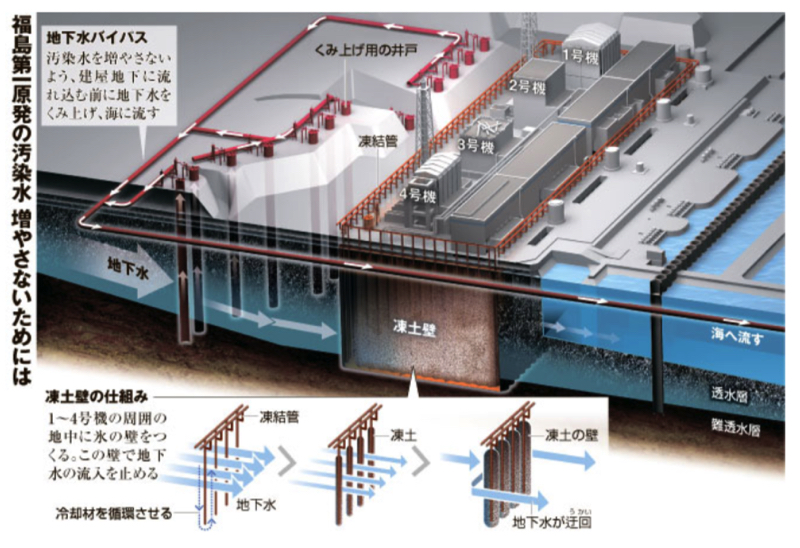

一方福一の場合、「原子炉建屋の地下部分は地震でダメージを受けて、き裂等が発生しており、地下水はその隙間から流入が可能となって」いる(4)。燃料デブリを冷却した汚染水は地下へと流れ、また地下水は汚染水と混じりあっているのが現状である(5)。

そのため福一を石棺するためには建物を覆うだけなく、地面と建屋内の放射性物質の往来をとめる必要がある。東電は、建屋への地下水の流入を防ぐ目的で敷地の周りの土を凍らせて壁をつくる凍土壁を2018年3月に完成させた。凍土壁の効果は、その前後を比べると汚染水の発生量が半減するなど効果はあったが、放射性物質の往来を完全に遮断したわけではない(6)。他の策として、敷地を囲うコの字形に海まで通じる全長10キロほどの堀を造り、地下水を敷地に入る前に海へと流す案(7)や、原子炉建屋の下に巨大な地下ダムを作る(8)などの案が識者から提唱されているが、実現には至っていない。

また仮に何らかの形で外部環境と隔離できたとしても、現在の技術では汚染水から放射性トリチウムが取り除けないため保管用のタンクは増え続けていくが、敷地の確保や耐震性などの観点から長期で管理することには疑念が残る。

一方で、燃料デブリの冷却を水ではなく空気によって行うという案が事故当初より言われていた。水を使わなければ汚染水の保管の問題で悩むことも、地下水汚染の問題もなくなる。GE社で原発の設計や検査に18年間携わった原子力コンサルタントの佐藤暁氏は、格納容器の外面と、その外側を覆うコンクリートとの隙間に風を流すことで空冷にする方法を提案する。燃料自体に触れないので空気の汚染は少なく、吸い上げたダクトにフィルターをつければ放射性物質の除去はできると説く(8)。

東電も、2014年の時点で「燃料は原発で使用後も熱(崩壊熱)を発し続けているが、この熱は当初の2千分の1以下にまで低減している」といい、「ファンで側面から炉心に風を送る方策なども検討している」と発言している(9)(現在検討しているかは不明)。

しかし、空冷も一筋縄ではいかない。原子力規制委員会の田中俊一委員長は、汚染水を減らすという意味で、いずれは空冷にした方がいいが、溶けた燃料がどんな状態でどこにあるか特定できておらず、どこに空気を当てたらよいかの判断が難しいと課題を述べている(10)。

石棺にした福一に訪れる悲しい現実

地下水を汚さない冷却システムも、空気による冷却も技術的に難易度は高い。しかし、幾多の技術的な課題を乗り越え、そのようなシステムを確立して石棺ができたとしても、そこには悲しい現実が待ち受ける。日本はイギリスやウクライナと違って地震大国であるということだ。

セラフィールド原子力施設があるイギリスも、チェルノブイリがあるウクライナも大きな地震がほとんど起きないエリアである(1)。一方日本の場合、世界で起きるマグニチュード6以上の地震のうち、約2割が日本周辺で発生するという世界有数の地震大国であり(2)、2016年に発生した熊本大地震を機に、日本列島を1000キロにわたって縦断する活断層、中央構造線が活動期に入ったという見方もある(3)。

もし再び大きな地震が福一周辺を襲い、冷却水のパイプが破損するなど現在のシステムを維持できなくなれば、燃料デブリは再び溶け出し、大惨事に陥る。

たとえ外部環境へ放射性物質を漏らさない完全密閉型の石棺が完成していたとしても、そのリスクは存在し続ける。なぜならその石棺はどれほどの耐震性を備えたものであっても、現存する原発の耐震性と同程度であることが見込まれ、その安全基準が完全でないことは福一の事故で立証された。新規制基準によって改善はされたものの、直下型の地震など想定を超える大きさの地震に耐えられるような基準ではない(4)。

現在、事故の影響で原発の新設や増設の見込みは立っておらず(5)、一番新しい原発である泊原発3号機(2009年に運転開始。現在は停止中)が40年で稼働を終えれば、2049年から日本には動いている原発がなくなる。しかし、福一の石棺はそれ以降もずっと管理が必要である。

福一の事故の引き金を引いた東北地方太平洋沖地震(M9.0)。そのわずか115年前に明治三陸地震(M8.2-8.5)は起こり、3.11と同じように三陸沿岸を巨大津波(観測史上最高の遡上高海抜38.2mを記録する津波)が襲い、沿岸部は壊滅的な被害を受けた。

次の破局的な局面が刻一刻と迫る中、私たちは残された時間を有効に使いきるしかない。

破局的な事態を避けるための、対応策

以上のように福一が置かれている現状を把握した上で、筆者の考えつく事故の対応策を列挙する。

燃料デブリは、取り出せるものから取り出していくしかない

日本はウクライナや英国と違い、地震のリスクが高い。ゆえに100年を超えるスパンで福一を管理していくことはできない。次の巨大地震が福一周辺を襲うまでに、可能な限り燃料デブリを取り出す必要がある。万が一、福一が再び制御不能な状況に陥ってもデブリの量が少なければその分、被害の規模も小さくなる。

ウクライナ政府内では、チェルノブイリ原発の石棺を覆う鋼鉄製シェルターを建設する前、燃料デブリを取り出すか保管するかが大いに話し合われた。そして最終的に保管することになった決め手は、コスト評価であった(1)。保管して線量が下がり作業がしやすくなってからの方が安くすむ、ということだ。しかし、日本の場合、仮に何十兆円かかったとしても、デブリの取り出しを断行し続けなければならない。それは日本国民の命を守ると同時に、国際社会に対する責任であるからだ。燃料デブリ880トンのうち、核燃料は257トン。それが再び発熱し臨界状態に陥った時の被害は、日本だけにとどまらない。

また、燃料デブリ取り出しの際に忘れてはならないのが、その保管場所である。

北海道大学教授で、日本原子力技術協会最高顧問でもある石川迪夫氏は「福島の廃炉が抱えるより重大な問題は、取り出された溶融炉心の行き先である。ロードマップには、処分場はおろか、仮置き場所の名前すら示されていない」と指摘している(2)。石川氏によれば、1979年炉心融解事故を起こしたスリーマイル島原発では、取り出された燃料デブリの最終処分地は住民の反対によっていまだに決まっておらず、アイダホ州の砂漠で仮保管状態にあるという。

もともと日本では、原発で用いた使用済み核燃料を含む高レベル放射性廃棄物の処分地は決まっておらず、福一から取り出した燃料デブリの保管場所の選定も難航することが予想される。燃料デブリの取り出しが迫るなか、早急に解決しなければならない問題であるが活発な議論がされているとは言い難い。石川氏はその理由を、政治家が「世論の反発を恐れて場所を決定できないから」であると指摘する。

地元の反発を恐れて石棺方式を言い出せず、しかし政府が策定したロードマップを進めていく上でも不可欠であるデブリの保管場所の議論も切り出せず。この国の政治家たちは、福一をどこに着地させたいのだろうか。

できる限りの耐震化

4つの原子炉建屋は事故直後の爆発や海水による腐食、放射線による劣化によって老朽化が進んでいる。これら建物の耐震性を高め、100年に一度の巨大地震には耐えられなくとも、中規模程度の地震には耐えうるだけの耐震性は最低限確保しなければならない。また同時に配管や電気系統など、冷却システムを維持する上で不可欠なものの耐震性も高めなくてはならない。

廃炉作業に伴う放射性物質の飛散を防ぐために、原子炉建屋全体をカバーで覆う

燃料デブリ取り出しを行う際には、原子炉建屋をカバーですっぽりと覆う必要がある。

現時点でも、がれきの撤去作業などで福一からは四六時中放射性物質は飛散している。そして燃料デブリ取り出しが始まれば、飛躍的に増える恐れがある。周辺住民の再被曝を避けるために、建屋全体をカバーで覆うことは必須である。

帰還政策の撤回

政府は除染によって生活環境の放射線量が下がったとして避難指示を解除しているが、今後再び汚染されることは想定していない。住民の帰還は、カバー設置などの対策で放射性物質が外部に漏れないことを確認し、そして福一の建屋の耐震性が他の原発と同水準となり、地震へのリスクが同じになって初めて考えられるべき政策である。

参考文献一覧

()が参考文献、・が写真およびイラスト

8年かけて見えてきた、原子炉内部の様子

(1) 日本経済新聞2019年3月28日 「福島第1原発1号機、水中調査ロボを公開」

(2) 毎日新聞2019年2月13日「福島第1原発 2号機の燃料デブリの接触調査 一部は取り出し可能か」

・毎日新聞2019年4月8日

・朝日新聞2018年3月7日

実は、まだ廃炉の入り口にも立っていない

・経済産業省資源エネルギー庁「原子力発電所の「廃炉」、決まったらどんなことをするの?」

・東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ

・福島県「廃炉措置に向けたロードマップ」

燃料デブリの取り出しによる、周辺地域の放射能汚染

(1) NHK NEWS WEB 201549 「福島第一原発 廃炉計画 「気中工法」を明記」

(2) 原子力規制委員会 放射線モニタリング情報 定時降下物のモニタリングhttps://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/195/list-1.html

(3) NHK政治マガジン2019年3月8日「福島第一原発 放射性物質 放出量が前年比2倍に」を参考

(4) NHK政治マガジン2019年3月8日「福島第一原発 放射性物質 放出量が前年比2倍に」から引用

(5) 毎日新聞2017731「福島原発 「気中工法」で燃料デブリ取り出し 初の方針案」を参考

(6) NHK NEWS WEB 201549 「福島第一原発 廃炉計画 「気中工法」を明記」を参考

(7) 週刊女性2018年5月1日号「《福島第一原発はいま》年間700億円かけても、終わりが見えない「事故処理」」

(8) 日本経済新聞2017年8月21日「技術だけではない 福島第1核燃料取り出しの課題」

(9) 毎日新聞2017年7月31日「福島原発 「気中工法」で燃料デブリ取り出し 初の方針案」

・朝日新聞2017年8月31日

強行される帰還政策と、住民の再被曝

(1) 朝日新聞2019年4月10日「福島県大熊町の一部、避難指示解除 原発立地自治体で初」

(2) ふくしま復興ステーション 避難区域の変遷についてhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html

(3) チェルノブイリ原子力発電事故等調査報告書 平成27年11月新潟県作成

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/92/464/20151127,20.pdf

(4) Claire Corkhill, “New tomb will make Chernobyl site safe for 100 years”(新しい墓はチェルノブイリ・サイトを100年間安全にする)April 22, 2016 http://phys.org/news/2016-04-tomb-chernobyl-site-safe-years.html

(5) 東京電力 燃料デブリ取り出しの状況 http://www.tepco.co.jp/decommission/progress/retrieval/

・朝日新聞2019年2月29日

・産経新聞2019年3月26日

全燃料デブリ取り出しは、人類未踏の領域

(1) チェルノブイリ原子力発電事故等調査報告書 平成27年11月新潟県作成

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/92/464/20151127,20.pdf

(2) チェルノブイリ原子力発電事故等調査報告書 平成27年11月新潟県作成

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/92/464/20151127,20.pdf

(3) 朝日新聞2016年04月28日「核燃料の処理は事故後100年? チェルノブイリ」

(4) 知恵蔵「スリーマイル島原発事故」を参考

(5) 東京新聞2019年3月27日「スリーマイル島事故40年 原発延命論 不安続く」

(6) 電気新聞2018年10月18日「廃炉計画は現実的か。英米旧ソの事故炉と比較する」

(7) 産経新聞2019年3月10日「福島原発事故8年 ゴール見えない廃炉の姿」

(8) “Getting to the core issue”, The Engineer, 14 May 2004.

・朝日新聞 チェルノブイリ事故30年

・東京新聞2019年3月27日

・Wikipedia

・朝日新聞2011年3月29日

燃料デブリ取り出し断念と、石棺の可能性

(1) 毎日新聞2019年4月8日「福島第1原発 廃炉への道 見えぬデブリ、攻略暗雲」

(2) 毎日新聞2019年4月8日「福島第1原発 廃炉への道 見えぬデブリ、攻略暗雲」

(3) 福島民友2015年1月1日「石棺で覆い封印を」から引用

(4) 季刊『社会運動』429号(2018年1月)「原発は破綻した技術である 過酷事故の理由と廃炉の道筋を技術的に問う」

(5) 2011年4月5日に行われた日本記者クラブでの講演

(6) 季刊『社会運動』429号(2018年1月)「原発は破綻した技術である 過酷事故の理由と廃炉の道筋を技術的に問う」から引用

(7) 四国新聞社2017年4月26日「チェルノブイリ事故から31年/原発解体へ準備進む」を参考

・河北新報2018年04月06日

・http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-380.html

・朝日新聞 フォトギャラリー チェルノブイリ 原発

・http://amikuzu.com/2018/09/20/【ウクライナ】キエフから日帰りチェルノブイリ/

「石棺」への、地元自治体の反発

(1) GEPR 2018年08月25日「福島第一原発のデブリ処理は「石棺」方式で」から引用

(2) 毎日新聞2016年7月14日「福島原発 廃炉作業で石棺方式に余地 支援機構が計画書」

(3) 福島民報2016年7月21日「福島第一原発/「石棺」に初言及~「固定化」の恐れ地元反発」

・福島民報2016年7月13日

・福島民報2016年7月16日

・産経ニュース2016年7月15日

非常にハードルが高い、福一の石棺

(1) 生長の家の月刊誌 特集|福島第一原発事故の真実「インタビュー 国や東電が主張するような形での廃炉、事故の収束は決してできない

(2) チェルノブイリ原子力発電事故等調査報告書 平成27年11月新潟県作成

(3) Claire Corkhill, “New tomb will make Chernobyl site safe for 100 years” April 22, 2016

(4) 『原子力資料情報室通信』第532号「福島第一原発事故 汚染水処理問題の現状と市民の反応」

(5) 報道するラジオ2013年8月23日「福島第一原発事故 汚染水の問題は」

(6) 日刊工業新聞2018年3月4日「福島第一汚染水、凍土壁で半減か 東電が試算公表」

(7) 毎日新聞2013年9月24日「福島原発の汚染水問題 『7年後』までの解決、処方箋は空冷、堀で包囲、地下ダム」

(8) 2015年4年25日 小出裕章 外国特派員協会での会見

(9) 産経新聞2014年1月6日「福島第一『空冷式』検討 政府・東電 汚染水発生を抑制」

(10) 産経新聞2014年1月6日「福島第一『空冷式』検討 政府・東電 汚染水発生を抑制」

・朝日新聞2014年6月3日

・産経新聞2014年1月6日

石棺にした福一に訪れる悲しい現実

(1) ナショナルジオグラフィック2011年3月31日「ウクライナ、世界の原発と地震リスク」

(2) 一般社団法人国土技術研究センター「地震の多い国、日本」

(3) 広瀬隆講演会2017年5月14日

(4) 広瀬隆講演会2017年5月14日

(5) 産経新聞2019年1月17日

・ 福島原発事故の真実と放射能健康被害

破局的な事態を避けるための、対応策

(1) 朝日新聞2016年04月28日「核燃料の処理は事故後100年? チェルノブイリ」

(2) 電気新聞2018年10月18日「廃炉計画は現実的か。英米旧ソの事故炉と比較する」